Der Mittelstand

Der Mittelstand bewegt sich derzeit im Spannungsfeld zwischen einer dynamischen Unternehmensentwicklung und der fortschreitenden Digitalisierung. Hier stellt sich die Frage, ob das Personalmanagement hierdurch an Bedeutung verlieren oder im Gegenteil sogar gewinnen wird. Welches sind die relevanten Themen im Mittelstand, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen? Und wo ist Networking unverzichtbar für den Erfolg?

Digitalisierung und demografischer Wandel

In Volkswirtschaften wie Deutschland oder Japan, deren Arbeitskräftepotenzial sich im Zuge des demografischen Wandels spürbar reduziert, gewinnt der Einfluss des technologischen Fortschritts auf das Wirtschaftswachstum weiter an Bedeutung. Der technologische Fortschritt wird gerade in den alternden Industrieländern durch das in Zukunft knappere Arbeitskräfteangebot sowie weltweit von der zu erwartenden weiteren Verteuerung von Rohstoffen und Energie und den technologischen Erfordernissen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen getrieben.

Digitale Transformation (Industrie 4.0)

Der technologische Wandel vollzieht sich in vielen Branchen und Technologiefeldern. Das heißt in den meisten Unternehmen immer noch Investitionen in Hard- und Software. Darüber vernachlässigen Führungskräfte die Aufgabe, Mitarbeiter für neue Formen der Zusammenarbeit — wie das agile Arbeiten — zu befähigen.

Das Hauptproblem liegt demnach in der Unternehmenskultur. Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen schafft es nicht, ihre Mitarbeiter in die digitale Transformation einzubinden und eine starke digitale Kultur zu etablieren. Und das, obwohl die Unternehmen weltweit enorme Summen in die Digitalisierung investieren. Bis zum Jahr 2021 sollen es insgesamt voraussichtlich mehr als zwei Billionen US-Dollar sein. Trotzdem sehen sich in Deutschland nur 31 Prozent der Unternehmen technisch gut gerüstet, in Sachen Leadership sind es ähnlich wenige.

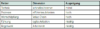

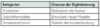

Chancen der Digitalisierung

Es zeichnet sich ab, dass es der deutschen Industrie gelingt, die Herausforderung des demografischen Wandels zu meistern. Aufgrund der Verknappung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland investieren deutsche Industrieunternehmen vermehrt in produktivitätssteigernde Prozesse und Technologien sowie in die Verbesserung der Humankapitalausstattung ihrer Beschäftigten. Dadurch können in allen Schlüsselbranchen bis 2030 trotz eines Rückgangs der Erwerbstätigen Wertschöpfungszuwächse generiert werden. Die Digitalisierung hält Einzug in sämtliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Auch der deutschen Industrie steht ein umfassender Strukturwandel bevor: Die Digitalisierung ermöglicht disruptive Innovationen, die das Potenzial haben, bewährte Geschäftsmodelle zu ersetzen. Der Wettbewerb wird sich aufgrund kürzerer Innovationszyklen und neuer Wettbewerber spürbar intensivieren. Gleichzeitig bedeuten neue Technologien und die damit verbundenen Möglichkeiten für Industrieunternehmen in Deutschland eine große Chance, die Wertschöpfungsprozesse weiter zu optimieren und neue Märkte und Geschäftsfelder zu erschließen.

Digitalisierung hat zur Folge, dass künftig neben dem Industrieprodukt der Fokus zunehmend auf den Kundennutzen gerichtet wird. Daraus ergäben sich zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale auch jenseits des reinen Industrieprodukts. Als Beispiel wird häufig der Bereich Mobilität angeführt: Heute steht das Fahrzeug als physisches Produkt im Zentrum der Wertschöpfungskette — und damit die Industriebranche Kraftfahrzeugbau. Künftig werde dieser ein gewichtiger Teil einer umfassenden Mobilitätsbranche werden. Die Autobauer hätten damit die Möglichkeit, nicht nur mit der Fahrzeugherstellung Umsätze zu generieren, sondern auch mit Leistungen rund um das Produkt. Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing-Angebote (DriveNow, Car2Go) oder Fahrvermittlungsapps (MyTaxi, Uber), die meist unter Beteiligung oder Federführung der Automobilindustrie entstanden, stellten einen ersten Schritt in diese Richtung dar. Die Chancen der Digitalisierung für die deutschen Industrieunternehmen lassen sich also grob in drei Kategorien zusammenfassen:

Digitalisierung ermöglicht effizientere Herstellungsverfahren und damit Kosteneinsparungen, sie eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und sie erlaubt eine engere Kundenbindung durch die gezieltere Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen.

Die Anforderungen der Digitalisierung

Es ist unbestritten, die Digitalisierung beeinflusst zunehmend unsere Arbeitswelt sowie das Denken und Handeln des Personalmanagements. Dies zeigt sich in der Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und kooperieren. Dies wirkt sich auf Aufgabenfelder und ganze Strukturen aus und hat damit Bedeutung für die Entwicklung von Kompetenzen und Führung. Neu ist, dass sich diese Veränderungen im Personalmanagement auf das ganze Unternehmen auswirken. Weder Führungskräfte noch die Mitarbeiter und Mitbestimmungsorgane können sich diesem Einfluss entziehen. Die Vorteile der Digitalisierung liegen auf der Hand. Es können Daten auf einen Blick geliefert werden und Führungskräfte sowie Mitarbeiter werden in digitale Workflows eingebunden.

Die Unterstützung von Entscheidungsprozessen kann durch die neuen Technologien effektiver realisiert werden. Dies ge schieht nicht ohne Widerspruch. So werden kritische Stimmen laut, die an der Daseinsberechtigung des Personalmanagements zweifeln und Führungskräfte sind nicht begeistert, wenn sie vermeintlich einfache administrative Tätigkeiten selbst erledigen sollen. Nicht selten wird dann der Ruf nach der Kollegin oder dem Kollegen aus dem Personalmanagement laut, der bitte schnell die Reisekostenabrechnung erstellen soll. Und Mitarbeiter sind nicht immer begeistert, wenn sie ihre Stammdaten selbst pflegen oder etwa ein Zeugnis in eigener Verantwortung konzipieren sollen. Die Akzeptanz der digitalen Personalarbeit erzwingt insofern eine Vereinfachung ohnegleichen. Dies beinhaltet den Abbau von sprachlichen und technischen Barrieren genauso wie die Förderung einer Organisationsentwicklung, die althergebrachte Regelungen für Unterschriften und Freigaben konsequent auf den Prüfstand stellt.

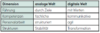

Arbeitsmarkt 2030

Der Rückgang sowie die zunehmende Alterung der Bevölkerung haben eine Verknappung des Arbeitsangebots zur Folge. Der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte wird, auch international, weiter zunehmen. Der Bedarf an Arbeitskräften mit Hochschulabschluss wird bis 2030 in allen Branchen steigen. Im Bereich Metall nimmt der entsprechende Anteil dagegen am geringsten zu. Dagegen wird der Anteil der Personen mit einem Berufsabschluss an den Erwerbstätigen deutlich abnehmen. Der Rückgang fällt in den Bereichen sonstiger Fahrzeugbau und DV-Geräte, Elektronik, Optik am stärksten aus. Insgesamt wird der Rückgang des Anteils der Personen mit Berufsabschluss stärker sein als der des Anteils der Personen ohne Berufsabschluss.

Blickwinkel: Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat als interner Kunde Erwartungen an das Personalmanagement. Durch die Digitalisierung entsteht eine bislang unbekannte Datentransparenz. Diese beinhaltet umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten sowie die Nutzung sogenannter Workforce oder People Analytics. Die Geschäftsführung kann mit wenigen Schritten individuelle Berichte generieren. Dies kann für die Entwicklung einer effektiven Personalstrategie sehr hilfreich sein. Gleichzeitig werden individuelle Sondervereinbarungen (Sabbaticals, Sonderzahlungen etc.) im Unternehmen und deren Ergebniswirkung sichtbar und erzwingen eine Auseinandersetzung. Dieses Mehr an Transparenz geht einher mit gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes, die europaweit in Kraft sind. Hieraus erwächst die Notwendigkeit, zu verstehen, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden und wie die gewonnenen Informationen genutzt werden sollen. Werden Daten digital bereitgestellt, kann dies auch zu einer höheren Sichtbarkeit von Fehlerquellen führen. Auch die Unternehmensführung hat sich mit neuen Fragen im Rahmen der Digitalisierung im Personalmanagement zu befassen, denn hieraus können Wettbewerbsvorteile als Arbeitgeber entstehen.

Blickwinkel: Führungskräfte

Die Führungskräfte nehmen in der Digitalisierung eine doppelte Rolle ein. Einerseits sind sie Kunden und nehmen digitale Dienstleistungen in Anspruch. Andererseits können und müssen sie selbst Dienstleistungen im Personalmanagement erbringen.

Da personalwirtschaftliche Aufgaben zunehmend in die Fachbereiche verlagert werden, werden die Übernahme von Verantwortung und das Setzen von Regeln in HR-Prozessen im Vordergrund stehen:

- Gestalten der Arbeitsorganisation (mobiles Arbeiten),

- Erfassung und Auswerten von Feedbackgesprächen,

- Freigeben von gebuchten Trainingsmaßnahmen,

- Analysieren von Daten, Starten von Maßnahmen,

- Beantragen neuer Stellen,

- Besetzen von Vakanzen,

- Ansteuern von Gehaltserhöhungen und Sonderzahlungen,

- Umsetzen von Compliance-Richtlinien.

Aus der Digitalisierung erwachsen neue Herausforderungen für die Mitarbeiterführung. Diese beinhalten die Unterstützung und Entwicklung der Mitarbeiter genauso wie die Pflege der persönlichen Bindung sowie die Förderung der Eigenmotivation bei den Mitarbeitern. Wie kann hier die Balance zwischen digitaler Kommunikation und persönlichem Kontakt geschaffen werden, wenn etwa Meetings verstärkt online abgehalten werden? Wie soll der Umgang mit der steigenden Datentransparenz und möglichen Ängste in Bezug auf Datenschutz und Vertraulichkeit erfolgen?

Führung darf nicht als Kontrollinstanz wahrgenommen werden. Führung muss konsequent an die Eigenverantwortung und das gegenseitige Vertrauen appellieren. Die Führungskräfte müssen sich mehr mit kulturellen Fragen und Werten beschäftigen. Dies setzt ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein voraus. Es geht um Fragen nach dem Können (Berechtigungen, Technologie), Dürfen (Einwilligungen, Werte) und Müssen (Richtlinien, Gesetze) in der digitalen Welt. Dies wird zunehmend auch Kenntnisse über arbeitsrechtliche Bestimmungen notwendig machen und daher künftig eine zusätzliche Qualifikationsanforderung für Führungskräfte sein.

Blickwinkel: Mitarbeiter

Die Veränderungen erfordern, dass die Mitarbeiter sich mit dem Angebot mehr befassen. Heute ist die Nutzung des Selfservice zur Pflege von Stammdaten oder des IT-gestützten Workflows für Urlaubsanträge oft schon gängige Praxis in den Unternehmen. Wenn die Angebote nun ausgeweitet werden, dann können Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung davon profitieren. So können sie ohne Umwege und direkt die Ergebnisse aus den Mitarbeitergesprächen der letzten Jahre oder ihre persönlichen Entwicklungsziele und Erfolge detailliert abrufen. Dies führt zu unterschiedlichen Reaktionen und Fragen:

- Wer hat Zugriff auf meine Daten?

- Wie sicher sind meine Daten?

- Wie werden meine Daten genutzt?

- Kann ich meiner Führungskraft vertrauen?

- Wird mein Pflegezeitantrag richtig bearbeitet?

- Wann muss ich mit meiner Führungskraft sprechen?

- Wann nutze ich Online-Tools?

- Wer sind meine sonstigen Ansprechpartner?

Diese Fragen der Mitarbeiter müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden, und das wird sehr viel Aufwand verursachen. Bisher werden bei der Einführung neuer Systeme vornehmlich die technischen Themen wie Zugriffsberechtigungen und Prozessabläufe angesprochen und weniger die Ängste und Befürchtungen der Mitarbeiter. Wenn diese auch deutlich schwerer zu identifizieren sind, so geben sie Anlass zu Kritik und sind häufig die Ursache für den Widerstand gegen neue Technologien.

Folgerungen für das Personalmanagement

Das Personalmanagement versteht sich als Dienstleister im Unternehmen und hat daher in der Vergangenheit möglichst viele Aufgaben verantwortet. Dies wird sich künftig sehr stark ändern. Denn viele Aktivitäten von der Datenpflege bis zum Starten und Freigeben von Prozessen oder Anträgen werden zukünftig in die Fachbereiche verlagert und somit durch die Mitarbeiter und Führungskräfte selbst erledigt. Folglich stellt sich die Frage, wie viele Mitarbeiter mit welchen Kompetenzen eine Organisation gerade im HR Shared Service Center benötigt. Hier können viele Stellen entfallen. Die Mitarbeiter werden an anderer Stelle dringend benötigt. Denn die freien Kapazitäten werden beispielsweise für Aufgaben im Talent Management und in anderen Bereichen benötigt.

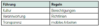

Networking für den Erfolg

Es müssen in der Folge neue Kompetenzen für Beratung und Dienstleistungen entwickelt und aufgebaut werden. Dies wird insbesondere durch Networking erfolgen. Wird doch zunehmend Spezialwissen in sehr kurzer Zeit benötigt, welches nicht effizient vorgehalten werden kann. Networking wird bei fortschreitender Digitalisierung von elementarer Bedeutung für den Erfolg. Dies geschieht sowohl online (digital) als auch offline (klassisch und analog). Haftungsrisiken werden durch vernetztes Know-how reduziert. Somit können in viel kürzerer Zeit deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden. In Networking muss investiert werden, ist es doch die nachhaltigste Form des Knüpfens und der Pflege von Beziehungen. Networking öffnet Türen und hilft, die beste Informationsquelle zu erschließen, den Menschen. Sie verschafft den Akteuren direkten und exklusiven Zugang zu Entscheidern und Know-how-Trägern. Dieser Wettbewerbsvorteil ist unbezahlbar.