Im Blick: Sozialversicherungsrecht

Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz schwacher Konjunktur stabil. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte und neuen Sozialversicherungsrechengrößen 2026 stehen Arbeitgeber vor wichtigen Anpassungen in Verwaltung und Lohnabrechnung.

Beschäftigung bleibt auf hohem Niveau

Arbeitslosenzahl im September 2025 unter drei Millionen

Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im September 2025 auf 2,955 Millionen gesunken und liegt damit erstmals seit mehreren Monaten wieder unter der Marke von drei Millionen. Das sind rund 70.000 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

Die saisonale Herbstbelebung zeigt sich allerdings nur in abgeschwächter Form. Saisonbereinigt stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 14.000 Personen. Damit setzt sich der in den vergangenen Monaten beobachtete leichte Aufwärtstrend fort.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bleibt auf einem hohen Niveau. Nach aktuellen Hochrechnungen waren im Juli 2025 34,77 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies einen Zuwachs von 39.000 Beschäftigten.

Zwischen den Wirtschaftssektoren bestehen deutliche Unterschiede: In der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie ist die Beschäftigung weiter rückläufig, während in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales sowie in der öffentlichen Verwaltung Zuwächse verzeichnet wurden.

Die Integration von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in den deutschen Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv.

Im Juli 2025 waren 347.000 Ukrainerinnen und Ukrainer beschäftigt, davon 291.000 sozialversicherungspflichtig und 56.000 geringfügig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 81.000 Personen.

Trotz der leichten Herbstbelebung bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie eine schwache Weltkonjunktur belasten weiterhin die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland.

Digitalisierung mit Hürden

Elektronische Patientenakte wird Pflicht

Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland ist ein zentraler Schritt zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und seit dem 01.10.2025 für alle Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken verpflichtend.

Damit wird der bislang freiwillige Testbetrieb beendet und die ePA wird Teil des regulären Versorgungsablaufs. Für Sozialversicherungen, Leistungserbringer und Patienten ergeben sich dadurch weitreichende Veränderungen. Gesetzlich krankenversicherte Personen haben seit Januar 2025 automatisch eine ePA erhalten, es sei denn, sie haben widersprochen.

Mit der ePA werden Daten wie Arztbriefe, Befunde, Medikationslisten oder Abrechnungsdaten zentral und digital gespeichert. Für Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser bedeutet das: Bei der Behandlung von Versicherten müssen relevante Dokumente elektronisch in die Akte eingestellt werden, sofern sie thematisch anfallen und in elektronischer Form vorliegen.

Für das System heißt das: Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Leistungserbringern wird erleichtert, Doppeluntersuchungen sollen seltener und Informationslücken im Behandlungsverlauf reduziert werden. Sozialversicherungen und Gesundheitssystem profitieren durch effizientere Prozesse und eine potenziell bessere Versorgungsqualität. Gleichwohl bestehen noch Herausforderungen: Manche Praxen berichten von Verzögerungen beim Hochladen von Befunden oder technischem Aufwand.

Wichtig für die Sozialversicherung: Die Nutzung der ePA bleibt für Versicherte freiwillig, die Steuerung liegt beim Patienten. Er oder sie entscheidet, welche Daten freigegeben werden und welche nicht.

Anders ist es bei den Leistungserbringern – sie werden verpflichtet, sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das verschiebt den Fokus auf Fragen wie Datenschutz, Zugriffsregelungen, Technik-Versorgung und organisatorische Abläufe in Praxis und Klinik.

Für Unternehmen und HR-Verantwortliche in Gesundheitseinrichtungen gilt: Die Einführung der ePA bringt Prozess- und Dokumentationspflichten, die langfristig Wirkung zeigen. IT- und Praxisverwaltungssysteme müssen kompatibel sein, Mitarbeitende im Umgang geschult sein, Datenschutz und Einwilligungsprozesse müssen klar geregelt werden. Wer diese Umstellung vernachlässigt, riskiert neben Effizienzverlusten mögliche versorgungsrechtliche Nachteile.

Auswirkungen auf Beitragsbemessung und Versicherungspflicht

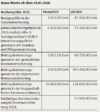

Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2026

Am 08.10.2025 hat das Bundeskabinett die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2026 beschlossen. Damit werden die maßgeblichen Grenz- und Bezugsgrößen der Sozialversicherung – wie in jedem Jahr – an die allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung angepasst. Grundlage ist die durchschnittliche Lohnsteigerung je Arbeitnehmer im Jahr 2024, die bundesweit 5,16 Prozent betrug.

Diese Anpassung ist kein politisches Signal, sondern fester Bestandteil des sozialversicherungsrechtlichen Automatismus: Sie dient der Stabilisierung der Finanzierungsgrundlagen und der Wahrung des Leistungsniveaus.

Die jährliche Fortschreibung der Rechengrößen stellt sicher, dass die Versicherten entsprechend der Lohnentwicklung an der Finanzierung der Sozialversicherung beteiligt bleiben.

Zugleich verhindert sie, dass die Beitragsbasis mit der Zeit erodiert: Ohne Fortschreibung würde ein immer geringerer Anteil der Lohnsumme der Verbeitragung unterliegen.

Von den Erhöhungen sind vor allem Beschäftigte betroffen, deren Einkommen oberhalb der bisherigen Bemessungsgrenzen liegt. Für die Mehrheit der Versicherten bleibt die Beitragslast unverändert.

Für die Entgeltabrechnungspraxis bedeutet die Anhebung vor allem eines: Anpassung.

Arbeitgeber müssen die neuen Grenzwerte in ihren Abrechnungs- und IT-Systemen hinterlegen und prüfen, ob Mitarbeitende durch die neuen Grenzen anders eingestuft werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Beschäftigte mit Einkommen im Bereich der Versicherungspflichtgrenze: Hier kann sich der Status – Pflichtversicherung oder freiwillige Mitgliedschaft – zum Jahreswechsel verändern.

Auch für den Wechsel in die private Krankenversicherung ergeben sich Konsequenzen:

Die erhöhte Jahresarbeitsentgeltgrenze erschwert den Zugang – ein Effekt, der von der Politik durchaus beabsichtigt ist, um die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern.

Janette Rosenberg